AIで映像や画像を作れる時代になり、広告やPRでも「AI生成」を活用する企業が増えています。

しかし同時に、「この映像を使って本当に大丈夫?」「著作権でトラブルにならない?」と不安を感じる方も少なくありません。

実は、生成AIのコンテンツはすぐに著作権がつくわけではないのです。けれども、人が意図を持って関与し、編集や構成を加えれば、著作権が認められる場合もあります。

この記事では、最新の著作権ルール(2025年版)をわかりやすく整理し、広告で安心してAI映像を使うために押さえておきたい基本知識をご紹介します。

1. まず知っておきたいこと

生成AIで作った映像や画像は、すぐに著作権がつくわけではありません。

でも、人が「こういう映像にしたい」と意図を持ち、編集や構成を加えれば、著作権が認められることがあります。

つまり大事なのは「AIまかせ」ではなく「人の関与」です。

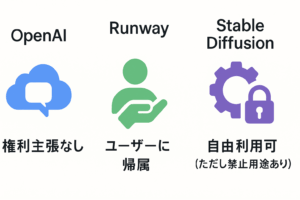

2. ツールごとのルールはどうなっている?

-

OpenAI(ChatGPTやSoraなど)

→ 出力に対してOpenAIは権利を主張しません。ただし「著作権が必ずユーザーにある」とまでは書いていません。(参考: OpenAI ヘルプ) -

Runway

→ 「生成したコンテンツの権利はユーザーにある」と明確に表現しています。商用利用も可能です。(参考: Runway 利用規約) -

Stable Diffusion

→ 提供元は権利を主張しません。禁止用途を守れば自由に利用できますが、著作権がつくかどうかは法律上の判断です。(参考: Stable Diffusion 利用規約)

3. 日本の考え方(文化庁の整理)

文化庁は、AI生成物に関してこう整理しています:

-

人が意図や工夫を持って関与した場合 → 著作権が認められる可能性あり

-

完全にAIが自動で作った場合 → 著作権は認められない

-

どこから「創作」と言えるのか、その線引きはまだはっきり決まっていない

要は「人がどれだけ関わったか」が判断のポイントになります。

(参考: 文化庁「A I と著作権 」「生成AIをめぐる最新の状況について」

4. 広告で安心して使うための注意点

-

既存作品に似すぎないかチェック

→ アニメや映画のキャラ、写真の構図などにそっくりだと侵害の可能性があります。 -

素材の出どころを確認

→ 音楽やフォント、写真は必ずライセンスをチェック。商用利用できるかを確認しましょう。 -

人の手を加える

→ 編集や色調整、テロップなどでオリジナリティを出すと安心です。 -

公開先を意識する

→ SNS配信、テレビCM、イベント上映など、利用先によって必要な権利が違います。

5. 生成AI動画の著作権についてのまとめ

-

生成AIの映像は「商用利用できる」とされるケースが多いですが、著作権が自動でつくわけではありません。

-

人の企画や編集でオリジナリティを出すことが、著作権が認められるポイントです。

-

不安があるときは、素材の出どころを確認し、似すぎていないかを必ずチェックしましょう。

6. AI映像・動画制作会社 DOT SCENEの対応

私たち DOT SCENE(ドットシーン) は、

-

素材の権利確認

-

類似や依拠のチェック

-

公開先ごとの権利整理

を徹底し、安全に広告で使えるAI映像制作を行っています。

「AI映像を使いたいけど、著作権が心配…」という方も、安心してご相談ください。